さて、皆様は嫌な出来事、嫌な人物に会った時どうしますか。

相手を倒そう、あいつのせいでこうなったんだ、悪い人をぶったおそう。

もちろんそういう外界をしきりに攻撃する人がいます。

ネットではそういう言葉に溢れていますよね。

そっちの声の方が大きく目立ってしまうのですが。

でも、サイレントマジョリティ。

本当は大多数の人は気づいているのです。

自分の考え方、世界のとらえ方を直そう。

静かにもの言わず、自分の認識を変えよう。

そう努力する人々も増えている。

最近は、両者に大きく分かれて来たように思います。

最近、ワタスの妻が仏教の本を買って読んでいたので驚きますた。

ぇえ? 妻は、昔から、とにかく問題はワタスにある。

何か問題があれば、ワタスを非難、攻撃する人でした。

あなたのせいでこうなったのよ。

なんとかしなさい! はっ。すみません。

いつもワタスはそうすると、コタツやおトイレに逃げこんで股間を小刻みに震わせている人でした。

でも、なぜか最近、妻は角がとれて丸くなってきた。

ワタスを責めるだけじゃ何も解決しない。

ワタスを責めれば責めるほど、ワタスはコタツの中に丸くなって出て来なくなる。

問題が解決しなくなる。

そういうことが分かる年頃になったのかもしれません。

ワタスもその本を読ませてもらったのですが 以下のような感銘する物語が載ってました。

2600年前のインドの王国の話でした。

イダイケ夫人というその昔インドにいた美人のお妃さんの話が載っていますた。

極悪な奥さんの話です。

ちょっと感銘を受けたので載せますね。

これはネットに転載された同じものをコピペしたものです。

長いですが、興味がある方はお読み下さい。

約二千六百年前、印度で最強を誇っていたのは、ビンバシャラ王の支配するマガダ国であった。

彼は大王として覇を四隣にふるっていた。その妃はイダイケといい、艶麗花のような女性であったという。

夫妻は王舎城に住み、何不自由のない暮らしは、幸福そのものと思われていたが、他人には言えない悩みがあった。ながらく、実子がなかったからである。世の中には子供のないことを悩んでいる夫婦があるが、とくに権力者にとっては深刻な問題であるらしい。

亡きあと権力をうばわれる無念さと、その報復を恐れるからであろう。威勢を誇るビンバシャラ王夫妻も、寄る年波に前途を思いめぐらせると、心中の不安はひととおりではなかった。

悩んだ結果、最高権力者も、占い師にすがるしかなかった。不安は常に、人を迷わせる元である。

切実な王夫妻の訴えに、占い師は思案のあと、神妙にこう言った。

「ご心配あそばされますな。やがて御子がお生まれになります」

「おお、それは本当か」

身を乗り出す王夫妻に、

「私の見るところ、山奥で長年修業している老人の寿命がつきると、御子が生まれられることになっております」

大変よろこんだ二人は、

「して、その修業者の寿命は、どれほどか」

「あと五年でございます」

五年と聞いたとたんに、二人から笑顔が消えた。

とくに、イダイケ夫人の落胆は激しかった。子供の産めない年齢に迫っていたからだ。もう、待てない。はやく子供が欲しい、イダイケ夫人の忍耐も限界にきていた。

「それでは私こまるわ。なんとか早くならないの」

詰めよるイダイケ夫人に圧倒されて、

「それは、まったくないこともありませんが・・・」

ついつい口をすべらせる占い師。

「ど、どうすればいのじゃ」

今度はかわって、ビンバシャラ王が乗り出す。

「それは、修行者さえ死ねば、それだけ早く……。いえいえ、決して私が、お勧めするのではありません。よくお聞きくだされ」

必死に占い師は、自分が言い出したことではないことを訴える。

「修行者さえ、死ねば」

独り言のように王は、くり返しつぶやく。迷ったすえ翌日、重臣たちを集めて意見を聞く。

「私たちも早くお世継ぎをと、お待ちしてはおりますが、修行している者を殺してまでは……。いましばらく、お待ちになられては……」

暴走をたしなめる意見が大勢をしめた。“やはりそうか”ようやくビンバシャラ王が彼らに同調しようとしたとき、そばにいたイダイケが強く夫の袖を引く。隣室に誘い入れ、いらだち顔でこうなじる。

「あなた!しっかりしてよ」

「何をそんなに怒っているのだ」

ビンバシャラ王は、怪訝そうに聞く。「あなた!あの者たちの魂胆がわからないの!」

イダイケは、ひとり息まく。

「あの者らの魂胆?」

首をかしげる夫に、

「まだ、だまされていることが、わからないのね!」

「だまされているとは、どういうことだ」

「五年もたてば、子供の産めない体に、私なるのよ」

うかつであったとビンバシャラ王は、そこまで考えていなかった自分を恥じずにおれなかった。

イダイケは勝ち誇ったように、追い討ちをかける。

「だからあの者らは、後釜をねらっているのよ。まだ気がつかないの」

ようやく事態を察したビンバシャラ王は、それでも妻をこうなだめる。

「そうかもしれぬがなぁ、イダイケ、他人を殺してまでは……。しかも相手は修行者じゃ」

しかしイダイケの、我が子欲しやと燃えたぎる欲望の炎には、油の役目にしかならなかった。

「何言ってるのよ、あなた。わずかな土地のために戦争までして、どれだけの人を殺してきたの。それと比べたら私たちの世継ぎのためじゃない。みんなもよろこぶことなのよ」

妻に過去を持ち出されると、なんとも都合がわるい。それもそうだが、とたじろぐビンバシャラ王に、イダイケの本音が飛び出してきた。

「修行者にはかわいそうなようですが、老人に今からどんな楽しみがあるでしょう。それより私たちの子供に生まれたほうが、どんなにか幸せか。死なすのも彼のためじゃないの」

なんと身勝手な言い分だろう。だが、歴史が証言するように、古今東西、権力者はこんなものなのだ。己の思うままにならぬ者、したがわない者は問答無用で処刑する。いかに傲慢で残虐で、無慈悲か、権力者の実態を、まざまざとイダイケ夫人は見せつけているといえよう。

「あの声でトカゲくらうか時鳥」

外面菩薩・内面夜叉そのもので、虫も殺さぬ貴婦人の胸中に、難なく浮かんでくる恐るべき計画も、権力のもつ残虐性からであろうか。妻に強く説得されたビンバシャラ王は、ついに修行者殺害を決意し、みずから兵をひきいて奥山へと向かう。やがて石上で瞑想する老人に近づき、横柄に声をかける。

「修行者、よくやるのォ」

その声に顔を上げた修行者は、白象に乗る王夫妻の来訪に驚く。

「これは、ビンバシャラ王さまとイダイケ夫人さま。どうして、こんな山奥に」

首を垂れて恐懼する修行者に、ビンバシャラ王は、傲然とかまえてこう応える。

「じつは、はるばるやってきたのは、お前のためじゃ。知らぬだろうが来世はワシの子に産まれることになっている。それで早くワシの子供に生まれたほうが、お前のためによかろうと思うてな」

当然ながら修行者は、即座に断った。

「せっかくのお言葉ではございますが、次生どこへ生まれましょうとも、修行が成就するまでは死にたくはございません」

いくら身分が低くても、こんなむちゃな命令にしたがう者がいるはずがない。だが、自分の命にしたがわぬ存在を、ゆるせる権力者もまたいない。

「ワシの命にしたがわぬ者は、この国に生かしておけんのだ!」

激怒したビンバシャラ王は、ただちに部下に殺害を命じる。命が惜しいのは、修行者とて変わりはない。全身から地を噴きながら、恐怖の形相で王夫妻をにらみつけ、悲痛な呪いの言葉を残して、やがて息絶えた。

「おのれこの恨み、必ず報いるであろうぞ!」どうしたことか、しばらくしてイダイケ夫人は懐妊した。王舎城の内外では、やがて生まれる世継ぎの誕生に明るい気分が満ちていた。だが、イダイケ夫人だけはよろこべなかった。あれほど望んでいたわが子が生まれるというのにだ。彼女は高齢出産の不安と心配に加えて、夫にやらせた修行者殺しの報いを予感して、恐れおののいていたのである。

夜となく昼となく聞こえてくる呪いの言葉に、イダイケの心は日々深く沈んでゆくばかり。食事も進まず不眠の夜がつづく。たまりかねて寝ている夫を揺り動かし、苦衷を訴えることもしばしばだった。

「恐ろしくて少しも眠れないの。食欲もほとんどないわ。修行者のタタリじゃないかしら、ああ怖い」

ガタガタふるえながら、しがみついてくる妻の不安を、なんとかしてやりたいと、ビンバシャラ王は必死に慰める。

「つまらんことで悩んでいては、体をこわすだけだぞ。殺される者はみんなあんなものさ。誰が礼を言って死ぬものか。はじめて見たのだから無理もないと思うが……」

そしてさらに月日は流れた。臨月近くになっても、イダイケ夫人の心身はますます憔悴するばかり。やはり占い師にすがるしかない、と夫に泣きついた。

「もう一度でいいから、どんな子供が宿っているか。安心できるかもしれないわ」

ビンバシャラ王は万策つきて、もうイダイケの言いなりになるしかなかった。

さっそくよばれた占い師は、顔をしかめてこう予言してみせる。

「太子さまに相違ございませんが、大変、恨みをもって宿っておられる。成人なさると、きっと、あなた方を害されるお方になられましょう」

「やっぱり、案じていたとおりだったわ」

的中した予感に戦慄する。

あれほどムリを重ねてもうけたわが子が、仇敵であろうとは。これみな自業自得、自分が招いたことなのだが、イダイケ夫人はそんなこととは一向に気がつかない。なんとかこの苦悩から逃れようと、追いつめられたイダイケは、こんな非常手段を考え出した。そして夫に賛同させる。

「親を殺す子供なんて、絶対産めないわ。そんなもの、どうして育てられるというの。なまじっか情の増さぬ先に死なせましょう。二階を産室にして、下の部屋に剣の林をつくってよ。ひと思いに、そこへ産み落とすから。それしかないわ」

ビンバシャラ王も迷い果てていた矢先だったので、不憫とは思いながらも妻に同意せざるをえなかった。

かくて月満ちイダイケ夫人は、予定通りの産所で出産する。追いつめられた人間は、何をしでかすか分からない。さるべき業縁の催せば、如何なる振舞もすべし。(『歎異鈔』)

「縁さえくれば、どんな恐ろしいことでもする親鸞だ」

との告白は、万人共通の実相にちがいない。

よくよくこの世に縁のあった子供だったのか、右手の小指を切り落としただけで、奇跡的に命は助かった。

元気なわが子の産声を聞いた二人には、殺意はもはや、どこにもなかった。

さすが親子の間柄というべきか、さっそくアジャセと命名し、蝶よ花よと愛育するようになったのである。アジャセ太子の出生にまつわる経緯が、万が一にも漏れないようにと、厳しい箝口令がしかれたのはもちろんである。アジャセは生まれつき凶暴性が強かった。親や周囲への暴力は茶飯事で、家臣などは虫けらのように殺害する。悪口雑言、うそ、いつわりは平然と言い、日々、欲楽にふけり非道のかぎりをつくす。家臣たちは恐れ、国の実権は次第にアジャセに移行していった。

凶暴で不孝な息子に戦々恐々とし、暗澹たる未来を考え、ビンバシャラ王とイダイケ夫人は、心の安らぎを強く探し求めるようになっていた。暗い心に、灯火が欲しい。ひそかに二人は真の幸福を求めていたのである。求める者には与えられる。やがて王夫妻は、巡教中の釈尊に出会うのである。

人は、苦をいとい、幸せを求めている。

だが、金を得ても、財を築いても、常に苦しみ、悩んでいる。

王や貴族とて、みな同じである。それは、何故か。苦しみの原因を、正しく知らないからである。

金や名誉で、苦しみはなくならぬ。

無ければ無いで、苦しみ、有れば有るで、苦しむ。

有無同然(うむどうぜん)である。

毎日を不安にすごしている。

例えば、子供のない時は、ないことで苦しみ、子供を欲しがる。

しかし、子供があればあったで、その子の為に苦しむ。この苦しみの原因は、どこにあるのか。

それは、己れの暗い心にある。

熱病の者は、どんな山海の珍味も、味わえないように、

心の暗い人は、どんな幸福も、味わえないのだ。心の闇を解決し、苦しみから脱するにはただ仏法を聞くよりない。

この法を求めよ。心の闇が破れ、真の幸福が、獲られるまで。

たとえ大宇宙が火の海原になろうとも。釈尊の説法は、干天の慈雨のように、ビンバシャラ王とイダイケ夫人の心に、しみ込んでいった。

「心の灯炬を与えてくださるのは、この方しかいない」

深広な教えに感動した二人は、やがて釈尊の深い帰依者となり、仏法を守護するようになった。王夫妻の帰依により釈尊の教えを聞く人は、飛躍的に増加した。しかし、「高木は風にねたまる」で、同時に種々の仏敵もあらわれた

中でも知られるのは提婆達多である。浄飯王(釈尊の父)の弟・白飯王の長男で、釈尊のいとこにあたる人物である。提婆はもともと目立ちたがり屋であったので、釈尊の名声を快く思えず、釈迦を殺してみずから新仏となり、教団を乗っ取ろうとひそかにたくらんでいた。誰にもひそむ、優るをねたむ毒炎である。それが八方にひろがり猛火となって一切を焼き、傷つけずにはおかなかった。

あるときは山上から石を落とし、通りがかった釈尊を暗殺しようとしたが、足の小指を傷つけただけだった。つぎに、酒を飲ませた野象をけしかけて、踏み殺させようとしたが、これも失敗。鼻をふり上げ、大地をとどろかせて突進した狂象たちも、釈尊の温容に接するや、鼻を垂らして膝を折り、なんの危害も加え得なかった。

一度ならず二度までも、釈迦殺しは失敗に終わったのである。しかし、提婆は、あきらめようとはしなかった。

「釈迦のあの力は、どこから来るのか。王夫妻の帰依があるからにちがいない。ならば釈迦を葬るには、まず奴らを倒さねばならぬ。だが相手は最高権力者。何か妙案はないものか」

ここまで考えつめて提婆は、はたと膝をたたく。アジャセの存在に気がついたからである。

「ちょうど、都合のいい奴がいる」

彼は、アジャセ出生の経緯を知っている、たくみに太子に近づく提婆は、千両役者のように自信に満ちていた。若くて単純なアジャセは、まんまと術中に陥り、提婆の意のままに動かされるようになってゆく。二人きりになったある日、提婆が切り出した。

「太子さま。右手の小指のないわけをご存じですか」

物心ついてから、誰に聞いても教えてくれなかった、小指のことに触れられたアジャセは、異常な関心をよせて真剣に聞き入ってくる。ねらった獲物がわなに近づいてきたようなものだ。ここぞとばかりに雄弁になり、大げさに脚色して語る提婆は、アジャセを恐ろしい悪の道へとあおりたてた。

「前生のあなたを殺し、この世でも殺そうとしたのがあなたの両親。動かぬ証拠がその小指です」

数々の思い当たる提婆の話に、アジャセの怒りは沸騰した。すぐさま父王を牢獄にとじ込め、一切の食料を断って餓死させよ、と家臣に厳命する。つい今まで、一国の統領だったビンバシャラ王が、あわれ今は獄中の人となる。

かねて釈尊から、世の無常は教えられてはいたが、わが身にふりかかる非情さは聞きしにまさるものだった。昨日にかわる今日の姿に、ビンバシャラ王は仏説まことをわが身に聞いてもだえ苦しむ。牢の窓から釈尊のまします霊鷲山に合掌し、心の安んずる説法をただひたすらに請い求めた。

それに応えて釈尊は、神通力第一の目蓮と、説法第一のフルナを遣わされる。

牢獄で二人の弟子は、

“まかぬタネは生えぬ、刈り取らねばならぬ一切のものは自分のまいたものばかり”と因果の道理を諄々と説き示す。ビンバシャラ王は、いまさらながらに、犯した悪業の恐ろしさを知らされて、さめざめと懴悔の涙を流すのであった。

一方、夫を案ずるイダイケ夫人は、清めた体にそば粉を塗り、装飾品にブドウ酒をしのばせて、警戒の厳しい牢獄を妃の身分でくぐり抜け、毎日ひそかに夫に与えた。こんな陰のはからいで、ビンバシャラ王はなんとか心身の健康を保っていた。それとは知らぬアジャセは、三週間もたったのだから餓死しただろう、と確認すると、牢番が思いもよらぬ事実を打ち明ける。とたんに、アジャセの怒号が飛んだ。

「オレの賊をかばう奴は、母といえども、同じく賊だ」

剣を抜いて母に迫った。

いよいよ提婆の思うつぼに、はまってきた。

側近が驚いた。

大臣の月光と名医のギバが、アジャセの前に体を張っていさめる。

「父を殺して王位についた者は聞きますが、実の母を害した話は聞きませぬ。かかる大罪を犯されるなら、われらも覚悟せねばなりませぬ」

必死の説得にさすがのアジャセも、しぶしぶ剣を鞘に納めたが、声を震わせて厳命する。

「殺すのだけはひかえるが、七重の牢にぶち込むのだ」

激怒するアジャセは立ち去った。産んで育てたわが子によって、牢に閉じ込められた母親は、ズタズタに身がさいなまれるような苦悶におちた。わが子への怒り、提婆に対する憎しみ、夫の心配やらで、ウス暗い牢壁をこぶしでたたきながら、狂わんばかりに泣き叫ぶ。だがその慟哭は、無気味にこだまするだけだった。

醜く顔をゆがめたイダイケの、最後のたのみは、釈尊しかなかった。必死に救いを求める胃ぢあけだったが、内実は醜い愚痴の爆発でしかなかった。

「お釈迦さま、私がこんなに苦しんでいるのに、どうしてまだ来てくださらないの」

いままで“どれだけ仏法のためにつくしてきたか”の自負心が、イダイケ夫人には強烈にあったにちがいない。「今日は、大事を説いて聞かせよう」

と前置きして、『法華経』を説かれている時だった。大衆はかたずをのんで聞き入っていた。その真っ最中にイダイケの悲痛な叫びが釈尊の心中に届いたのだ。イダイケの心のすべてを見抜かれた釈尊は、ただちに説法を中断し、王舎城へと降臨されたのである。よほどのことといわねばならぬ。

岸上にたわむれる子供よりも、濁流におぼれる者の救済が急務。仏の慈悲のあらわれであろう。同時に、イダイケ夫人に説かれた弥陀の誓願こそ、釈尊出世の本懐の中の本懐であることを、姿にかけて示されたといえるであろう。『法華経』を中断してまで、来てくださったのか、と、イダイケは感激の涙を流して当然なのに、出るのはやはりグチしかなかった。

「私ほど不運な者はありません。あんなに苦労して育てたのに、こんな虐待を受けるなんて。一体、私が何をしたというのでしょう。悪いのは、みんなあのアジャセじゃないの。あんな不孝者をなぜ、私が持たねばならなかったの」

えんえんとつづくイダイケ夫人の恨みつらみの泣きごとを、釈尊はジッと聞かれるのみだった。

「本当は、アジャセは素直ないい子だったんです。それをあの提婆の悪党が、そそのかしたのよ。一番悪いのはあの提婆。あいつさえいなければ、こんなことにはならなかったのに」

さらに、とんでもないところへうらみをとばす。

「それにしてもお釈迦さま。どうしてあんな提婆といとこなの。貴方があまりにも偉大だから、ねたんだ提婆がしくんだこと。そのために私たちまでが……」

女性にありがちな超論理というべきか、愚痴を言うだけ言ってイダイケは、よよと泣き崩れるのである。

「私がこんな目にあったのは、あの子がいたから、あの子がひどい仕打ちをしたのは、提婆のせいよ。提婆がとんでもないことを考えたのも、貴方がおられたからです。私が苦しまなければならないのは、本をただせば貴方のせいよ」

イダイケ夫人の本音をいえば、こうなろう。「どうか助けてください」と言いながら、うらみのつぶてを投げつけているのだが、本人はまったくそのことには気がつかない。愚かで悲しいグチ話を聞きながら、慈愛あふれる半眼のまなこで釈尊は、なおも静かに見つめられているだけだった。これが「無言の説法」といわれるものである。相手によっては雄弁に語るよりも、無言の方がよい場合があると、誰よりも熟知しておられたからにちがいない。

人間は、現実の結果には驚くが、過去のタネまきは、全くというほど気がつかない。王舎城の悲劇ほど、人間の愚かさ、弱さ、身勝手さをあらわにした話は少なかろう。

慰めでなくても一言なりと、釈尊の言葉が聞きたい。どんなに心が安らぐことかと、イダイケは必死に訴えるが、釈尊の無言はつづく。聞かれているのか、いないのか。投げても投げてもはね返ってくるボールのように、ウンともすんとも応えてもらえぬもどかしさに、イダイケは一層深い悲しみの淵へと落ちてゆく。やがて、精も根も尽き果てて、なりふりかまわず身を投げて懇願する。

「私はなんのために生まれてきたのでしょうか。こんな苦しい、おぞましい人生、この世ながら地獄です。来世は二度とこんな地獄は見たくない。どうか私を、苦しみのない世界へ生かせてください」

イダイケ夫人の切なる希願に、ようやく口を開かれた釈尊は、眉間の白毫相より光明を放って、十方諸仏の国土を展望させられる。

「まあ、なんというすばらしい世界……」

つくづくと、それらの国々を拝見したイダイケが、

「十方諸仏の国土は、いずれも結構なところではございますが、私は、諸仏の王である阿弥陀仏の浄土へ生まれとうございます。それには、どうすればよろしいのか。仰せのとおりにいたします」

イダイケは、目を輝かせて教えを請うた。“弥陀の浄土へ生まれたい”これ一つを願わせたいのが目的だった釈尊は、待望していたイダイケ夫人の言葉に、はじめて会心の笑みをもらされる。

かくして説かれたのが、「観無量寿経」の説法である。「イダイケよ、そなたがお慕いしている阿弥陀仏は、ここを去ること遠からぬ処におわします。そなたの信眼が開けたならば、つねに寄り添いたもうことに気づくであろう。一心に弥陀と、その浄土を思い浮かべるがよい。そなたや未来の人々のために、いろいろのたとえを説いて、弥陀の浄土に生まれる方途を示してあげよう」

『観無量寿経』の説法で、まずイダイケに善を勧められる。

「定善」と「散善」である。

定善とは、妄念をしずめて弥陀とその浄土を念ずる座禅や観法であり、これに十三通りあるから「定善十三観」といわれる。それに対して、散り乱れている心のままでも、悪をつつしみ善に励むのが散善である。たとえば肉や魚を食べないとか、ウソを言わないとか、形の上での努力精進だ。これに三通りあるから「散善三観」という。心をしずめておこなう善を定善といい、散乱の心のままおこなう善を散善というのである。阿弥陀仏の浄土を拝見したイダイケ夫人が、

“弥陀の浄土へ往くには、どうすればよいか教えてほしい”

と言えたのは、

“教えられすれば、なんでもできる”

という自信というか、自惚れ心が言わせたものだろう。

悪しか造れぬ者、地獄より行き場のない自分とは、ユメにも思えない。

このわが身知らずの自己に暗い心も「無明の闇」である。(「無明の闇」が苦悩の根元であることは、以前にも述べましたね)

この闇は観念の遊戯では破れない。

自惚れ心しかない人間の実態をよく承知の釈尊だから、はじめから、

「悪しかできないお前だよ。善のできる者ではない」

とは言われずに、

「できると思うなら、やってごらん」

と実地にさせてみられたのが、定善十三観である。できないと知り抜かれた上で釈尊は、第一観から順次に、

「これができれば罪も消えるし、弥陀の浄土へも往ける。さあ、やってみなさい」

と勧められたが、真剣に心を集中しようとすればするほど、出てくるものは、アジャセと提婆への怒りと憎しみばかり。できた善はひとつもない。当然である。欲と怒りと愚痴のかたまりのイダイケに、できる善などあるはずがない。ではなぜ不可能なことを、釈尊はさせられたのか、と不審に思う人もあるだろう。

なんとかすれば、なんとかなれると自惚れている者に、なんともなれない自己を知らせるには、実地にやらせてみせるよりないのである。そこに、やるせない仏の慈愛が光っているのだ。

釈尊の教えのままにしたがったイダイケ夫人は、どうにもなれない自己の姿を知らされて、底の知れない苦悶に墜ちた。イダイケの心中を察知なされた釈尊は、「弥陀の誓願」を説く、時節到来をよろこばれる。「弥陀の誓願」は、そんな苦悩の人が正客だからである。釈尊は、第七華座観を説かれる直前に、

「イダイケよ、善く聞くがよい」

と心を傾注させて、

「その苦悩を除く法を説く」

と告げられる。

同時に釈尊の姿が忽然と消え、、金色輝く阿弥陀仏があらわれる。その仏身を拝見したと同時に、イダイケ夫人の無明の闇は晴れわたり、歓喜胸に満ち、ただ広大無辺な弥陀の救済に感泣するばかりであった。

「ああ、なんという不思議。こんな助かる縁も手がかりもない極悪人を……。すべては、弥陀の誓願不思議でありました……」

釈尊の「苦悩を除く法」とは、苦悩の根元である無明の闇を破り、人生の目的を果たさせる「弥陀の誓願」であったのだ。

「ようこそ、ようこそアジャセよ、提婆さま、このようにしてくれなかったら、仏法を聞く私ではなかったのです。他人を恨み、憎み、呪い苦しんでいた私は、とんでもないわが身知らずでありました。私ほどの極悪人はなかったのです」

イダイケ夫人は、アジャセや提婆にも合掌せずにおれなくなっていた。まさに、「仏身を見る者は仏心を得たてまつる」

『観無量寿経』の定散十六観(定善と散善)は、“弥陀の誓願”に相応させるための釈尊の最善の教導であったのだ。

難度海を度する弥陀の大船に乗せられて、人生の目的を達成したイダイケ夫人は、たちまち、恨みと呪いの暗黒の人生が、懴悔と感謝の光明の人生と新生した。アジャセもまた、母のあまりの変貌に驚き、過去の大罪を懴悔し、深く仏法に帰依したのである。

どんな時代でも人間がやっていることは同じようなことです。

心の平穏。真の幸福とはどこから来るのか。

外界を追い求めるところからは決してやって来ない。

集中すべきは心の中の光。

そういう話でした。

感銘を受けたので載せますた。

本当にありがとうございますた。

イベント情報: ・祝!DENBA代理店になりましたいよいよ2026年度 黄金村隊員募集スタート!

2026年は以下のコースになりました。

◎ 自然栽培コース 月10,000円(講師4名)

◎ 市川ジャンさんコース 月3,800円

◎ 照沼さんコース(黄さつ隊) 年払い18,000円

◎ 完全お任せマイ畑コース 月7,500円

◎ プレミアムコース(シェアハウス付き) 40万円

以下は去年の会員のみ参加可

◎照沼さんコース (黄さつ隊&米栽培) 年払い39,000円

以下はガテン系技術者のみ参加可

◎自然栽培コース(ガテン系技術者専用) 月3,500円

ショップ情報: ・農薬不使用!皮ごと食べられる長芋 新芋 5kg 6,000円〜

・オイル交換が不要になる!不思議商品OE9

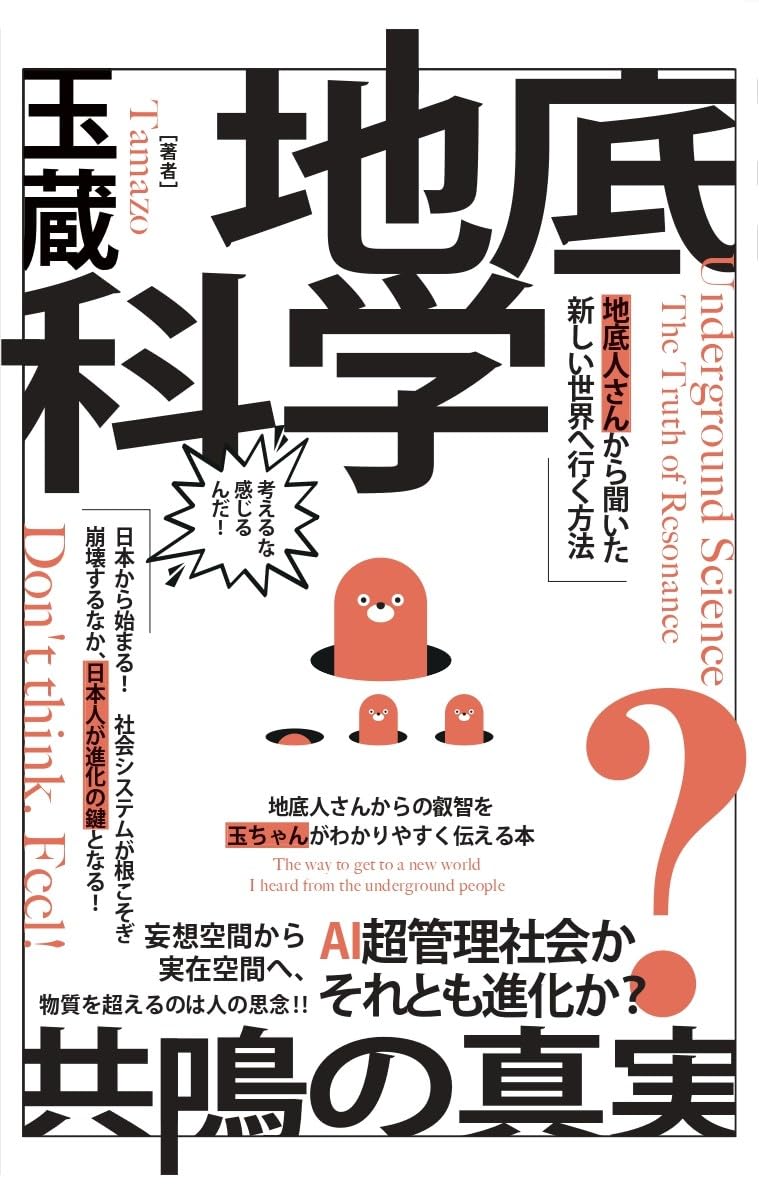

10/24新刊発売中! ・Kindle版 地底科学 共鳴の真実 AI超管理社会か?それとも進化か?

能登半島地震: ・地球守活動募金先

メルマガ始めました: ・サポーター会員募集中(月額777円)

LINE版 黄金村 隊員連絡網始めました(笑)

関西黄金村 隊員連絡網はこちら